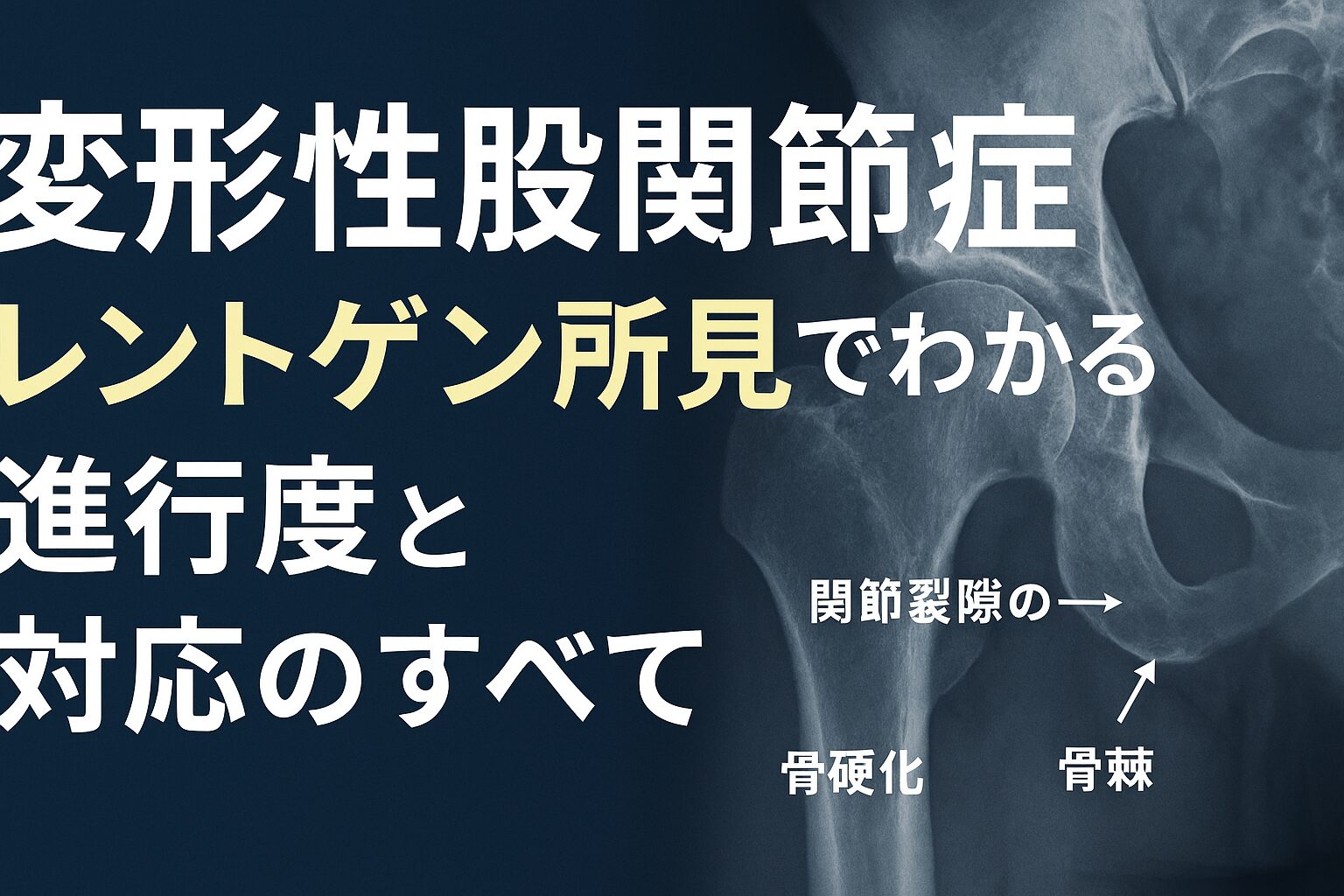

変形性股関節症 レントゲン所見でわかる進行度と対応のすべて

「変形性股関節症のレントゲンで“隙間が狭いですね”と言われたけれど、どのくらい進んでいるの?」

そんな不安を感じた経験はありませんか?

変形性股関節症は、加齢や負荷の蓄積などによって関節の軟骨がすり減り、骨の形が変化していく疾患と言われています。レントゲンでは、関節のすき間(関節裂隙)や骨棘、骨硬化、骨嚢胞など、進行度を推測できる“サイン”が現れます。

本記事では、これらのレントゲン所見の意味・進行段階との関係・対応のポイント・日常ケアの考え方をまとめて解説していきます。

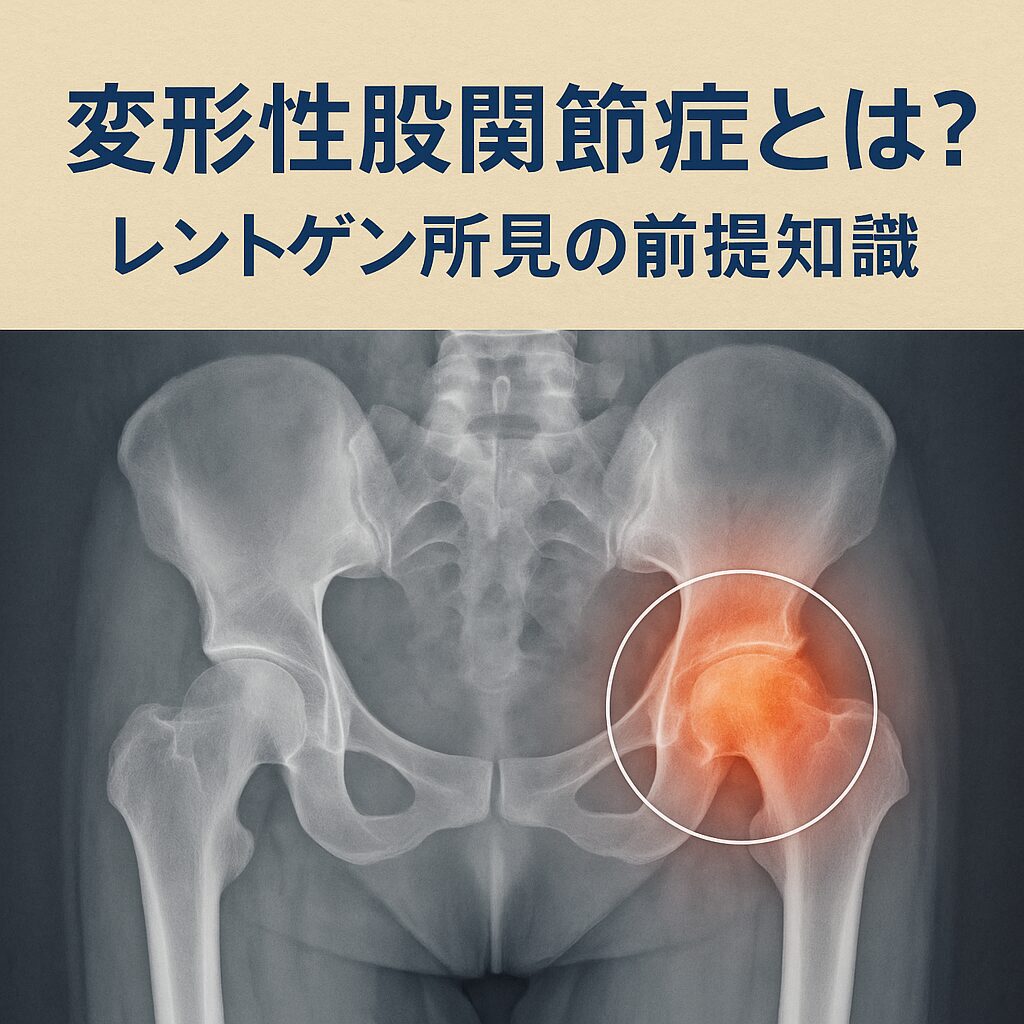

1. 変形性股関節症とは? – レントゲン所見の前提知識

「最近、脚の付け根が重くて歩きにくい…」と感じたら、股関節の変化が始まっているかもしれません。

股関節は、骨盤のくぼみ(臼蓋)と太ももの骨の先端(骨頭)がぴったりはまる構造で、その間に軟骨がクッションのように存在しています。

しかし、加齢・肥満・姿勢の偏り・生まれつきの骨構造(臼蓋形成不全など)によって軟骨がすり減ると、骨同士が近づき、関節の形が変わっていくと言われています(引用元:jcoa.gr.jp)。

レントゲンは、これらの変化を“視覚的に捉える”ために最もよく使われる検査です。軟骨そのものは写りませんが、**「関節裂隙がどのくらいあるか」「骨が白く濃くなっていないか」「骨にトゲや空洞ができていないか」**といったポイントを見ることで、状態を判断していきます。

2. レントゲンで見える代表的所見とその意味

関節裂隙の狭小化

最も初期に現れやすい所見です。軟骨がすり減ると、骨と骨の間のすき間が狭くなっていきます。

「レントゲンで隙間が狭いですね」と言われたとき、それは“軟骨の厚みが減っている可能性”を示しているとされています(引用元:miyagawa-seikotsu.com)。

初期では痛みが軽く、違和感程度のこともありますが、この段階で筋力維持や体重管理を始めることが重要です。

骨棘(こつきょく)の形成

中期以降になると、関節縁にトゲのような突起が現れます。これが骨棘です。関節の摩耗を補うように骨が反応して増殖した結果と言われています。

骨棘が出てくると、動作の際に骨同士がぶつかりやすくなり、「引っかかるような痛み」「ゴリゴリ感」を感じることもあります(引用元:ashiuraya.com)。

骨硬化と骨嚢胞

さらに進行すると、骨が白く濃く映る“骨硬化”が見られます。これは、軟骨が薄くなり骨に負荷が直接かかるようになったためとされています。

一方、骨嚢胞(こつのうほう)は、骨の内部に袋状の空洞ができる変化で、関節液が入り込んだ結果と考えられています(引用元:joa.or.jp)。

臼蓋形成不全・CE角の低下

生まれつき骨盤のくぼみ(臼蓋)が浅いと、骨頭がうまく支えられず、変形が進みやすくなるとされています。

臼蓋が浅いかどうかは「CE角」と呼ばれる角度で評価され、20°以下だと形成不全と判断されることが多いと言われています(引用元:tmdu-orth.jp)。

3. 進行度とレントゲン所見の対応関係

前期〜末期の特徴

レントゲン所見は、進行度によってはっきり変化します。

- 前期:関節裂隙は正常に保たれ、骨の形もきれい。

- 初期:裂隙の狭小化が始まり、骨硬化が見え始める。

- 進行期:裂隙がほとんどなくなり、骨棘や嚢胞が明確に見える。

- 末期:裂隙消失、骨頭の扁平化・変形が顕著。

進行度が上がるにつれて、レントゲンでの変化は分かりやすくなりますが、痛みの強さと必ずしも一致しないことも多いと言われています(引用元:clinic.adachikeiyu.com)。

症状とレントゲンのズレ

「レントゲンでは進んでいるのに痛みが軽い」「逆に、レントゲンは軽度なのに痛い」という方もいます。

これは、痛みの感じ方が筋肉や関節包の炎症などにも影響されるためです。

医師や理学療法士と相談しながら、「画像」と「体感」の両面から評価することが大切だと言われています(引用元:kansetsu-life.com)。

4. レントゲン所見を踏まえた治療・対応のポイント

初期は保存療法が中心

進行が軽い段階では、体重管理・筋力維持・運動療法が中心です。

「体重を5kg減らすと股関節への負荷が20kg以上減る」とも言われており、日常動作を工夫するだけでも効果的だとされています(引用元:joa.or.jp)。

運動はウォーキングよりも水中歩行やストレッチなど、“関節に優しい動き”を取り入れるのがポイントです。

進行期〜末期では手術も選択肢に

関節裂隙がほぼ消失している、骨頭が変形しているといった段階では、骨切り術や人工股関節置換術を検討することがあります。

若年層では骨の配置を整える骨切り術が、高齢者では人工関節が選択されることが多いと言われています(引用元:tokyo-ortho.jp)。

ただし、「痛みの強さ」「生活の支障度」「歩行距離」などを踏まえた上で医師と相談するのが基本です。

よくある質問Q&A

Q1:所見が進んでいると言われたらすぐ手術ですか?

→ 痛みや可動域が保たれていれば保存療法を続けるケースも多いと言われています。

Q2:レントゲンは軽度なのに痛いです。

→ 軟部組織(筋肉・関節包)の炎症や姿勢の影響も考えられます。リハビリや動作調整が効果的なこともあるようです。

Q3:手術後は痛みが完全に消えますか?

→ 多くの方で改善がみられると言われていますが、個人差があります。医師と生活目標を共有して選ぶことが大切です。

5. レントゲン撮影・読み取り時の注意点と日常生活での予防アプローチ

撮影時のポイント

股関節のレントゲンは、基本的に正面像(前後像)と側面像の2方向で撮影します。骨盤の傾きや足の角度がずれると正確な評価が難しくなるため、技師が姿勢を微調整してくれます。

ラウエンシュタイン法など特殊な角度で撮ることもあり、これによって骨頭や臼蓋の形状がより明確に見えると言われています(引用元:[turn0search16])。

レントゲンだけで判断できない部分

レントゲンでは軟骨・靭帯・筋肉などの軟部組織は映らないため、痛みの原因を詳しく調べるときはCTやMRI検査が併用されることもあります。

MRIでは軟骨の厚みや炎症の有無を確認でき、CTは骨の立体構造を把握するのに有用と言われています(引用元:[turn0search11])。

日常生活での予防法

「違和感があるけど、まだレントゲンには異常がない」と言われた段階から、日常生活でできる対策があります。

- 椅子に深く座り、腰をまっすぐ保つ

- 階段の上り下りを控える

- 水中歩行やヨガ・ストレッチで関節をやわらかく保つ

- 必要に応じて杖を使用して荷重を分散する

早期からこうした工夫を続けることで、進行を遅らせることができる可能性があると言われています。

違和感がある段階での早期対応

初期の股関節症では、レントゲンで異常が見えにくいことがあります。

「少し痛むけど様子を見よう」と放置せず、専門家に相談し、動作改善・筋力強化を行うことで、将来的な悪化を防げることも多いとされています。

まとめ

変形性股関節症のレントゲン所見は、関節裂隙の狭小化 → 骨棘形成 → 骨硬化・嚢胞 → 骨頭変形という流れで進行していくと考えられています。

ただし、レントゲンだけでなく、**「痛みの程度」や「日常生活の支障」**も合わせて判断することが大切です。

早期なら保存療法、進行していれば手術も選択肢に――。

大切なのは、画像にとらわれすぎず、「自分の体の声」をきちんと感じ取ることだと言われています。

#変形性股関節症

#レントゲン所見

#保存療法

#股関節痛のケア

- #早期対応が大切

院情報・アクセス

| 店舗名 | 都筑こばやし整骨院 |

|---|---|

| 営業時間 | 10:00〜13:00 15:00〜20:00 土曜日9:00〜18:00 |

| 定休日 | 日曜、祝日 |

| 住所 | 〒224-0061 神奈川県横浜市都筑区大丸3−27 ムーンシャイニー壱番館 101 |

| Googleマップ | |

| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅徒歩3分 |

| 駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください |

| 電話番号 | 045-532-6892 |

小さいころから野球をやっている中でケガをして通っていた整骨院の先生の影響をうけてこの道を志しました。

ケガをして野球ができない時に身体的にも精神的にも辛い中、身体を治してもらうだけではなく、的確な声をかけて頂き落ち込んでいた心も治してもらい安心して野球をやりきることができました。

新潟から東京へ進学で上京しまして国家試験柔道整復師免許取得、横浜市の整形外科、整骨院、川崎市の整形外科、大和市の整形外科などで勤務させて頂き、2016年6月にこちらを開院しました。

外傷や様々な症例を経験した中で、 もっと良くなるんじゃないか、もっと楽にしてあげれる方法があるんじゃないかと思い日々考え、勉強会などにも積極的に参加しております。

皆様のお困りの症状が改善し、スポーツパフォーマンス向上や、諦めていた趣味を楽しんだり、快適な日常生活、競技生活が送れるように精一杯施術させて頂きます。

当院では、症状改善だけではなく、根本的に症状が出にくい身体を作っていく事が大事と考えております。 痛みの改善は勿論ですが、身体を整えて、正常に動くようにして、筋肉を鍛えていく事で根本的に変えていきます。

どこに行っても治らない、どこに行ったらいいかわからない方はぜひ一度当院にお越しください。

コメントを残す